Suche

Inhalt

Vor 100 Jahren wurde Chansonnier Georges Brassens geboren Ein provokanter Poet, der die Menschen liebte

Er war schüchtern, zurückgezogen. Schwitzte vor Angst, wenn er auf der Bühne stand. Und doch wurde er zu einer der größten Ikonen des französischen Chansons. Auch 40 Jahre nach seinem Tod ist er Vorbild von Songschreibern an vielen Orten der Welt. Am 22. Oktober 1921 wurde der Chanson-Dichter und Sänger Georges Brassens geboren – dessen Lieder zum Teil hochaktuell sind.

Bildquelle: © picture alliance / akg-images / Hugues Vassal

Man sieht es an jeder Bewegung in einer jener schwarzweiß gefilmten Live-Aufnahmen mit ihm: Die Bühne – das war nicht sein Lieblingsort, auch wenn er sie in rund dreißig Jahren Karriere tausendfach betrat. Da stand er, Anzug, weißes Hemd, Krawatte, den linken Fuß auf einem Stuhl aufgestützt, die Gitarre über dem Oberschenkel, und wirkte wie in einem bedrohlich engen Tunnel, den es ganz rasch zu verlassen gilt. Die Haltung: fast starr, der Kopf bewegt sich minimal hinter dem Mikrophon. Wenn ihn die Kamera von vorn erfasst, sieht man, wie unruhig sein Blick nach oben, nach den Seiten, nach unten wandert – und die häufig gerunzelte Stirn glitzert vor Unmengen von Schweißperlen. Eine Tortur für ihn – auch wenn das Publikum noch so jubelt. Georges Brassens: ein Einzelgänger, am allerliebsten ein zurückgezogener Dichter und musikalischer Handwerker. Doch er schrieb nun mal einige der schönsten Melodien, die es in der populären Musik nicht nur Frankreichs gibt – und die sprachlich feinsten Texte. Die wollten zu seinen Lebzeiten viele Tausende von ihm hören – und noch heute sind viele dieser Lieder aktuell.

Brassens impft gegen die Blödheit

Über 200 Chansons schrieb der schnurrbärtige Lockenkopf und passionierte Pfeifenraucher Georges Brassens von den Vierzigerjahren bis zu seinem Tod 1981. Lieder von ihm wurden in viele Sprachen übersetzt: ins Spanische, Italienische, Englische, Russische, Japanische, ins Hebräische, Arabische, ins Polnische, ins Deutsche. Schulen, Straßen und Plätze wurden nach Brassens benannt, etliche Doktorarbeiten über ihn geschrieben, Songschreiber auf der ganzen Welt beriefen sich auf ihn: Von den Deutschen Reinhard Mey, Hannes Wader, Franz Josef Degenhardt und Wolf Biermann bis zu dem Chilenen Eduardo Peralta und Franzosen wie Francis Cabrel, Renaud Séchan und Maxime Le Forestier sowie Thomas Dutronc.

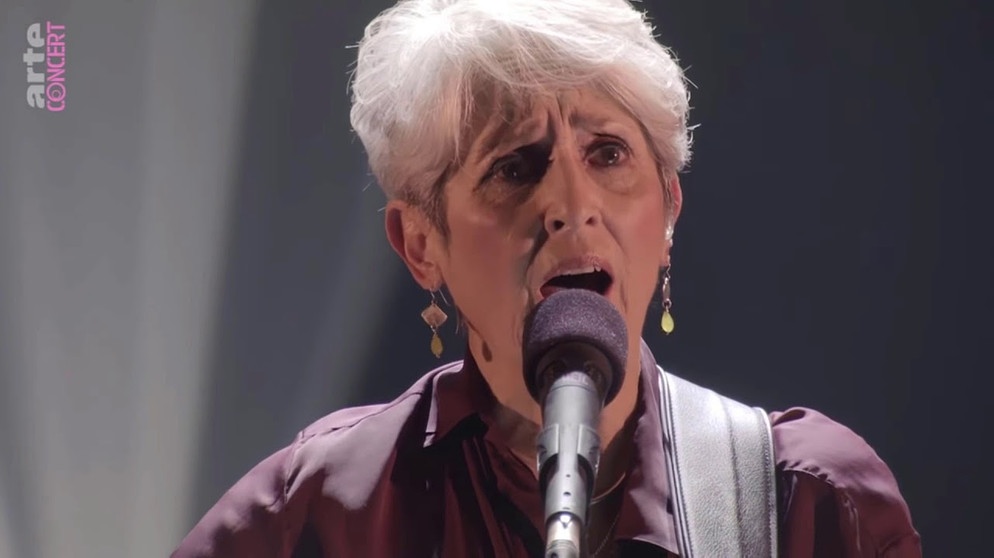

Joan Baez sang Lieder von Brassens ebenso hingebungsvoll wie ihre Chanson-Kollegin Juliette Gréco, er kommt im Repertoire des jungen amerikanischen Indie-Musikduos Pomplamoose genauso vor wie in jenem der französischen Jazz-Vokalartistin Camille Bertault.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen.

An old French tune (by Georges Brassens) | Pomplamoose ft. John Schroeder

Ein Mann, der bewusst kinderlos geblieben war, aber viele geistige Erben hervorbrachte. Ein musikalischer Denker, der noch heute viele anspornt, nicht zuletzt, weil er in seinen Chansons viele Themen ansprach, die die Menschen bis heute bewegen. Sein jüngerer Kollege und Interpret Maxime Le Forestier sagte 2016 in einem Interview einen Satz, der in den gegenwärtigen Pandemie-Zeiten besonders aufhorchen lässt: "Brassens ist wie eine Impfung gegen die Blödheit. Aber man muss sie oft und regelmäßig erneuern. Dann tut man der ganzen Welt Gutes."

Chansons mit Swing und zeitlosem Drive

Es sind schöne Lieder – und manchmal schwierige. Oft auch für Franzosen nur mit Hilfe eines Nachschlagewerks verständlich. Es sind Lieder, die swingen. Denn Brassens liebte den Jazz, hatte Louis Armstrong, Duke Ellington, Sidney Bechet und nicht zuletzt die französische Gypsy-Swing-Ikone Django Reinhardt im Ohr.

Die rund 150 Chansons, die er selbst aufnahm, kommen alle ganz leise und bescheiden daher: mit Brassens' eigenen, einfach gespielten Stützakkorden auf der Gitarre, einem Kontrabass und einer zweiten Gitarre, die sich meist nobel im Hintergrund hielt, kleine Gegenmelodien und witzige Einwürfe spielte. Die zweite Gitarrenstimme wurde von so hervorragenden Gypsy-Swing-Gitarristen wie Victor Apicella und Barthélémy Rosso beigesteuert, hatte also stets eine swingende Aura.

Brassens ließ sich außerdem von Blues- und Jazz-Sängern inspirieren, setzte gern mal mit der Stimme leicht nach dem Beat ein oder setzte drei gesungene gegen zwei oder vier geschlagene Töne. Durch die schlichte Besetzung der Instrumente – keine Orchestrierung, keine Gimmicks – wirken auch Aufnahmen aus den 1950er Jahren bei Brassens kaum veraltet. Und der stets präsente Swing hat sie vor einer stilistischen Erstarrung bewahrt.

Sendungen auf BR-Klassik

Freitag, 22. Oktober 2021: Allegro, Leporello

Freitag, 22. Oktober 2021: Mittagsmusik

Samstag, 23. Oktober 2021: Jazz und mehr mit Beatrix Gillmann

Samstag, 23. Oktober 2021: Musik der Welt ("Der Gorilla, die Blumen und die vielen Erben")

Montag, 25. Oktober, bis Freitag, 29. Oktober: Mittagsmusik (Thema der Woche) mit Ilona Hanning

Zwangsarbeit in einem Werk von BMW

Am 22. Oktober 1921 kommt Georges Brassens in der südfranzösischen Hafenstadt Sète am Mittelmeer zur Welt – als Sohn einer tiefreligiösen Hausfrau aus Italien und eines atheistischen französischen Maurers. Seine Mutter singt den ganzen Tag bei der Hausarbeit Lieder vor sich hin. Er kennt daher schon als Kind Unmengen von Melodien und Refrains. Durch einen feinfühligen Lehrer beginnen er und einige Schulfreunde, sich für Gedichte zu interessieren. Aber die Schullaufbahn endet vorzeitig, da der jugendliche Brassens zusammen mit Kumpanen aus einer Clique wegen eines Schmuckdiebstahls festgenommen wird. Auf diesen Skandal hin verlässt er Sète und geht nach Paris zu einer Tante, die ein Klavier hat, auf dem er zu spielen lernt.

1943 wird er zum Bürgermeisteramt seines Stadtteils bestellt. Doch was er zunächst für eine reine Passformalität hält, stellt sich als etwas Ernstes heraus: Brassens wird nach Deutschland zur Zwangsarbeit geschickt, in einen Ort namens Basdorf in der Nähe Berlins, wo es ein Flugmotorenwerk von BMW gibt. Dort schreibt er – in den frühen Morgenstunden vor der Arbeit – einige später berühmte Chansons ("Maman, Papa") und lernt einige wichtige spätere Weggefährten kennen. 1944 nutzt er einen Heimaturlaub, um nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. Er taucht in einer winzigen Sackgasse (Impasse Florimont, wo heute eine Bronzetafel für ihn hängt) in Paris unter: bei einer Freundin seiner Tante und deren Mann, Jeanne und Marcel Planche, hält bei ihnen – in einem Häuschen ohne Strom und warmes Wasser, aber mit vielen Katzen und Hunden – zunächst bis zur Befreiung von Paris durch. Und bleibt dann zwei Jahrzehnte lang dort wohnen. Auch noch, als er längst berühmt und reich ist. Für Jeanne, die nach dem Tod ihres Mannes noch einmal geheiratet hat, kauft Brassens schließlich das Haus, damit sie lebenslang kostenlos darin leben kann. Jeanne und Marcel widmet Brassens auch einige seiner schönsten Lieder.

Patachou entdeckt einen Poeten

Henriette Ragon, besser bekannt als Patachou, Foto aus dem Jahr 1955. | Bildquelle: © picture alliance / Georges Retif de la Bretonne/Pho

Sein Durchbruch als Chanson-Autor und Sänger lässt allerdings auf sich warten. Brassens schlägt sich durch mit Artikeln für eine anarchistische Zeitung, gräbt sich tief in literarische Klassiker ein, um bessere Verse schmieden zu können, und arbeitet an einem Roman. Erst 1951 verschafft ihm der Schauspieler und Sänger Jacques Grello – der Brassens auch eine Gitarre schenkt – kurze Auftritte auf Pariser Kleinkunstbühnen. Ein Erfolg stellt sich jedoch nicht ein, und Brassens will fast schon aufgeben. Bis er der Sängerin und Schauspielerin sowie Cabaret-Besitzerin Patachou seine Lieder vorstellt.

Henriette Ragon, besser bekannt als Patachou, Foto aus dem Jahr 1955. | Bildquelle: © picture alliance / Georges Retif de la Bretonne/Pho

Sein Durchbruch als Chanson-Autor und Sänger lässt allerdings auf sich warten. Brassens schlägt sich durch mit Artikeln für eine anarchistische Zeitung, gräbt sich tief in literarische Klassiker ein, um bessere Verse schmieden zu können, und arbeitet an einem Roman. Erst 1951 verschafft ihm der Schauspieler und Sänger Jacques Grello – der Brassens auch eine Gitarre schenkt – kurze Auftritte auf Pariser Kleinkunstbühnen. Ein Erfolg stellt sich jedoch nicht ein, und Brassens will fast schon aufgeben. Bis er der Sängerin und Schauspielerin sowie Cabaret-Besitzerin Patachou seine Lieder vorstellt.

Patachou willigt ein, Chansons von Brassens auf ihrer eigenen Bühne zu singen, überredet Brassens aber, am Ende des Abends auch selbst aufzutreten. Das wird sein Durchbruch: im Frühjahr 1952. Mitte März steht in der Zeitung "France-Soir" zu lesen: "Patachou hat einen Poeten entdeckt". Wenige Tage später nimmt Brassens schon seine ersten Stücke in einem Studio in Paris auf.

Alle huldigten dem berühmten Pfeifenraucher

Die Karriere eines Senkrechtstarters und Langzeit-Idols nimmt ihren Lauf. Bis in die 1970er Jahre wird Brassens insgesamt rund zwölf Dutzend Chansons auf Schallplatten veröffentlichen, von denen viele in Frankreich bald fast jeder kennt. Er bekommt diverse Preise, darunter 1967 der große Poesie-Preis der Académie francaise, der obersten Wächterin über die französische Sprache.

Die Académie will ihn sogar als Mitglied anwerben. Doch er antwortet, zur Aufnahme bei den "Unsterblichen" wolle er lieber warten, bis er tot sei.

Rund 20 Millionen Platten verkauft Brassens bereits zu Lebzeiten. Als er 1981, eine Woche nach seinem 60. Geburtstag, in Südfrankreich stirbt, trägt ganz Frankreich Trauer. Im Fernsehen sprechen Prominente und andere über ihn, als sein ein naher Verwandter gestorben. Radiosender spielen seine Stücke rauf und runter,.Tageszeitungen und Magazine haben auf den Titelseiten alle vorwiegend ein Thema: Georges Brassens. Alle huldigen dem berühmten Pfeifenraucher und Hintersinn-Poeten.

Brassens singt gegen die Todesstrafe

Georges Brassens: ein Vertreter hoher französischer Literatur! Das konnte sich manch einer zu Brassens‘ Anfängen eher nicht vorstellen. Denn gleich mit seinen ersten beiden bekannten Chansons eckte der Sänger an und kam auf den Index: Die großen Rundfunk-Anstalten in Frankreich durften sie nicht spielen.

Die beiden Chansons waren "Le gorille" und "La mauvaise réputation" – "Der Gorilla" und "Der schlechte Ruf", beide erschienen im Jahr 1952. Beides sind bedeutende Stücke im Repertoire des Autors, beide wegweisend für dessen öffentliches Bild. "Der schlechte Ruf" wurde Brassens‘ Signaturstück.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen.

![Georges Brassens - La mauvaise réputation (Officiel) [Live Version] | Bildquelle: georgesbrassens (via YouTube) Georges Brassens - La mauvaise réputation (Officiel) [Live Version] | Bildquelle: georgesbrassens (via YouTube)](/programm/sendungen-a-z/mittagsmusik/youtube-import-image-15712~_v-img__16__9__xl_-d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version=06ed3)

Georges Brassens - La mauvaise réputation (Officiel) [Live Version]

Es ist das Lied von einem, der den Nationalfeiertag am liebsten im Bett verbringt, einem Bauern schon mal ein Bein stellt, damit ein Apfeldieb entkommen kann – und der zum Außenseiter abgestempelt wird. Es heißt darin lakonisch-augenzwinkernd: "Alle Welt zeigt mit dem Finger auf mich – außer den Arm-Amputierten; die natürlich nicht." Noch drastischer: das Lied "Der Gorilla". Bei einer Tierschau ist eine Käfig-Tür schlecht verschlossen. Es ist die vom Käfig eines stattlichen Gorillas. Der ist jung und hat einen sexuellen Drang. Er bricht aus und fällt schließlich über einen Richter im Talar her. Die derbe Handlung des Stücks hat einen ernsten Hintergrund: "Der Gorilla" ist ein Lied gegen die Todesstrafe. Der Richter, so heißt es in den letzten Zeilen, habe genauso geschrien wie der Mann, dem er am selben Tag den Hals abschneiden ließ.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen.

Cabrel chante Brassens : "Gare au gorille"

In Frankreich existierte die Todesstrafe sehr lange: bis 1981, als die Regierung Mitterrand sie abschaffte, und zwar am 9. Oktober des Jahres. Das war genau 20 Tage vor dem Tod von Brassens, der stets ein entschiedener Gegner der Todesstrafe war. Mit der aktuellen Initiative des ehemaligen französischen Außenministers Robert Badinter für eine möglichst weltweite Abschaffung der Todesstrafe taucht auch das Chanson "Le gorille" wieder vermehrt in Diskussionen auf. Es ist immer noch ein Statement mit aktuellem Bezug.

Noch heute lösen Lieder von Brassens Diskussionen aus

Das trifft auf viele Chansons von Brassens zu. "Mourir pour des idées", "Für Ideen sterben" heißt ein Meisterwerk von 1972, das erst kürzlich leidenschaftliche Diskussionen auf sozialen Netzwerken auslöste und seit 9/11 eine besondere, bis zur jüngsten Zeit leider nicht nachlassende Aktualität hat. In dunklen, geschlagenen Akkorden in Moll kommt das Lied marsch-artig daher und drückt im Text Misstrauen aus gegen alle, die andere dafür einspannen wollen, für Ideologien ihr Leben zu lassen. Man falle ja schließlich immer wieder auf Ideen herein, die schon am nächsten Tag ihre Gültigkeit verlieren. "Ihr Sprengmeister, ihr Scheinheiligen", heißt es in dem Chanson, "sterbt doch zuerst, wir lassen euch den Vortritt. Aber bitte, zum Donnerwetter, lasst die anderen leben. Das Leben ist vielleicht der einzige Luxus, den sie hier unten haben." Gegner warfen und werfen Brassens vor, dass er damit nur seine Verweigerung eines konkreten politischen Engagements verteidige. Andere sahen und sehen in ihm jemanden, der durch die Worte seiner Lieder viel mehr bewirkt hat als jemand, der mit auf die Straße ging. Er selbst nannte sich einen solidarischen Einsiedler. Und er sagte: "Wer schreibt, kann nicht nicht-engagiert sein."

Brassens machte unanständige Wörter salonfähig

Einige seiner schönsten Lieder hat Georges Brassens über gesellschaftliche Außenseiter geschrieben: Totengräber, Prostituierte, Einbrecher. Er hat ehedem unanständige Wörter salonfähig gemacht und gehobene Formulierungskunst alltagstauglich. Seine kunstvollsten Alexandriner (zwölfsilbige Verse, die besonders in den berühmten klassischen Dramen und der höchsten französischen Lyrik vorkommen) spickte er mit den Worten für "Arsch" und "Scheiße", aber auch für die Geschlechtsteile und das, was man mit ihnen machen kann.

Wenn ich Scheiße sage, findet sich dahinter immer ein Blumenstrauß.

Dem weiblichen Geschlechtsteil widmete er zehn Strophen höchster Eleganz und größter sprachlicher Zärtlichkeit – ohne ein einziges anstößiges Wort und ganz in einer lyrischen Tradition des 16. Jahrhunderts ("Le blason" – "Das Wappen"). Für sein Chanson "Die Klage der Freudenmädchen" – in dem er für Respekt vor den Genannten plädiert, die "gewiss nicht alle Tage lachen" – erhielt er 1976, abgesandt am 16. Juni des Jahres, einen Dankesbrief von der Vereinigung der Prostituierten von Paris: "Wir, die Huren von Paris, sagen Ihnen Dank für Ihre so schönen Chansons, die uns beim Leben helfen. Leider haben wir Ihre Adresse erst sehr spät bekommen. Hier eine Einladung: Wir alle küssen Sie. Ihre Freundinnen vom Kollektiv – die Ihren von ganzem Herzen für immer". Kaum eine Publikumsreaktion freute Brassens mehr.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen.

La complainte des filles de joie - HQ - à Bobino

Brassens wünschte sich Unabhängigkeit für Frauen

Aufgrund seiner Themen wurde Brassens gelegentlich auch Frauenfeindlichkeit unterstellt. Ein Vorwurf, der aber nicht haltbar ist, wenn man die Chansons genau liest. Seiner langjährigen Freundin Joha Heyman, die aus Estland stammte und neun Jahre älter war als er, schrieb er Liebeslieder von ungewöhnlicher Feinheit. In "Saturne", bezeichnet nach dem römischen Gott der Zeit, lobt er die für ihn unvergängliche Schönheit einer Frau, die nun ein Salzkorn im Haar trage, die also erste graue Haare hat. Mit Joha Heyman war Brassens weder verheiratet, noch lebte er mit ihr zusammen, doch die Beziehung hielt über dreißig Jahre, und beide teilen auch das Grab. Brassens schrieb ihr eines der vermutlich schönsten Liebeslieder des 20. Jahrhunderts: "La non-demande en mariage" – "Der Heirats-Nicht-Antrag". Er brauche keine Dienerin, heißt es darin, niemanden, der sich um seinen Haushalt kümmert. Den schönen verbotenen Apfel in ein Einweckglas zu stecken, heißt es in dem Lied auch, könne beruhigen – aber der gekochte Apfel habe bestimmt seinen natürlichen Geschmack verloren. Und Venus sei angesichts von Kochtöpfen sicher auch schnell mit ihrem Latein am Ende. Die französische Sängerin Pauline Dupuy, die zu den jüngeren, derzeit viel beachteten Interpreten von Brassens gehört, sagt im Interview mit BR-KLASSIK: Sie könne sich sehr gut mit dem Frauenbild von Brassens identifizieren. "Brassens wünscht sich für die Frauen dasselbe wie für die Männer – nämlich Unabhängigkeit."

Hymnen auf die Freundschaft

Vor Menschenmengen und politischer Vereinnahmung durch große Gruppen schreckte Brassens zurück. In seinem Lied "Le pluriel" ("Der Plural") heißt es provokant: "Sitzen mehr als vier zusammen / ist man schon ein Haufen Deppen." Ein Verweigerer des Zusammenseins mit anderen war Georges Brassens dennoch nicht. Kaum einer hat innigere Lieder über die Freundschaft geschrieben. Seine Hymne "Les copains d’abord" ("Die Freunde zuerst") ist eine noch heute bei Chanson-Festivals beliebte Schluss-Hymne. Das Lied, einst für den 1965 erschienenen Film "Les copains" von Yves Robert geschrieben, lobt die normalen Alltagsfreundschaften – nicht die "luxuriösen" wie von berühmten Leuten –, in denen es schon mal derb zugeht, aber jeder sich auf die anderen verlassen kann.

Da heißt es: "Beim Treffen der guten Freunde wurde selten mal einer versetzt. Fehlte einer, dann, weil er tot war. Aber niemals, wirklich nie, schloss sein Loch im Wasser sich wieder. Hundert Jahre später fehlte er immer noch." Brassens pflegte Freundschaften Jahrzehnte lang, ob mit Weggefährten aus dem deutschen Arbeitslager oder mit Sängern und Schauspielern wie Guy Béart und Lino Ventura. "Wenn ich liebe, dann für immer", sagte er.

Dank wurde bei Brassens gesungen

Eines von Brassens‘ außerhalb Frankreichs berühmtesten Liedern ist ein Freundschafts- und Dankeslied: "Chanson pour l’Auvergnat" ("Lied für den Mann aus der Auvergne"), das auch Joan Baez im Repertoire führt und das in Deutschland mehrere Liedermacher übersetzt haben, zum Beispiel Franz Josef Degenhardt und Walter Mossman.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen.

JOAN BAEZ canta a BRASSENS "L´auvergnat" 13.06.2018

Es richtete sich an einen Mann, der dem lyrischen Ich Holz zum Heizen gab, an eine Frau, die ihm zu essen gab, und an einen Fremden (oder auch: Ausländer, beides heißt im Französischen "étranger"), der ihm in einer Notsituation ein solidarisches Lächeln schenkte. Mit den ersten beiden Personen sind Jeanne und Marcel Planche gemeint, die Brassens einst vor den Nazis versteckten.

Musikalische Warnungen vor dem oberflächlichen Eindruck

Marcel Planche stammte gar nicht aus der Auvergne. Aber Brassens nahm sich die dichterische Freiheit, weil Menschen aus der Auvergne in Frankreich als geizig verschrien sind. Gerade ihnen wollte er ein Lied über Großzügigkeit zuschreiben. Sich vor dem Augenschein, dem oberflächlichen ersten Eindruck zu hüten – das hat Georges Brassens viele Franzosen und andere, die seine Texte durch Übersetzungen kennen, auf beiläufige Art gelehrt. Einer, der sich von den Menschen fernhielt, ihnen, wenn sie in Mengen auftraten, nicht traute, der vor zahlreich erschienenem Publikum heftig schwitzte – und der dennoch Lieder voller Menschenfreundlichkeit schrieb: Das war Georges Brassens. Und das alles zusammen ist bei einem Poeten und Sänger wie ihm gar kein Widerspruch.

Kommentare (3)

Freitag, 29.Oktober, 12:52 Uhr

Susanne Fussek

Mittagsmusik, Thema der Woche

Danke, Herr Spiegel für die wunderbaren Interpretationen und Kommentare zu den wunderbaren Chansons von Brassens.

Montag, 25.Oktober, 13:19 Uhr

Christl Wenzel

Ihr Artikel über Georges Brassens

Seit meiner Schulzeit (Abi 1960) liebe ich die Chansons von Brassens, die wir im Französischunterricht unseres damals sehr jungen Französischlehrers gehört haben. Jetzt habe ich in Ihrem Artikel auf der Internetseite endlich große Teile seiner Vita gelesen, die mir bis dato noch unbekannt waren. Herzlichen Dank!

Ihre treue Hörerin Christl Wenzel

Freitag, 22.Oktober, 09:16 Uhr

Willy Kuster

Braasens

Zuerst Brassens, erst nachher die Bibel!